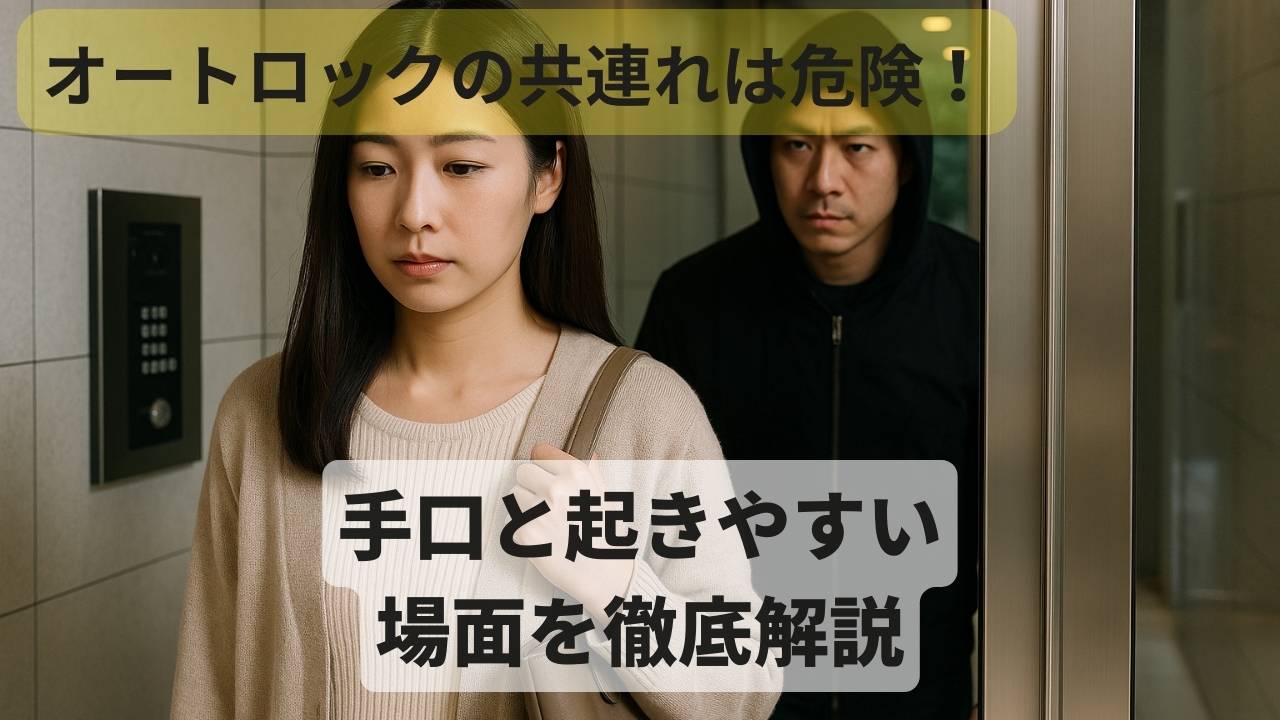

【2025年最新】事例で学ぶオートロックの共連れ防犯対策!手口と起きやすい場面を徹底解説

2025年8月20日、神戸市中央区のオートロック付きマンションで、24歳女性がエレベーター内で刺され死亡する事件が発生しました。容疑者の男は後に逮捕されましたが、被害者は帰宅直前に尾行され、密室で襲われたとみられます。

この事件は、オートロック物件であってもエントランス通過やエレベーター周辺に死角があることを示しました。

オートロックって最強だと思ってたのに…そんなに簡単にすり抜けられちゃうの?

はい。設備だけでは完全ではありません。“共連れ”と呼ばれる侵入方法が典型的ですね

本記事では、共連れの手口や起こりやすい状況、対策方法、正当な声かけの境界、来客・宅配時の注意点を整理し、今日からできる実践的な防犯行動を提案します。

オートロックでも防げない共連れとは?手口と起きやすい場面

オートロックは侵入を物理的に抑止しますが、解錠者の後ろに続く共連れは別経路で起こり、数秒と短く本人確認が伴いにくい点が弱みです。

ここでは起きやすい場面と代表的な手口を整理し、今日から実践できるオートロック 共連れ 防犯対策の要点をまとめます。

共連れの基本定義とオートロックの盲点

共連れは正規の住民や来訪者に続いて入館する行為で、鍵や暗証番号を知らなくても成立し、扉が開いている間はシステムの強度が発揮されにくく、閉扉までの数秒が最大の隙になります。

自動ドアや重い開き戸は閉まり切るまで時間がかかり、後方確認を怠ると追随を許すことから扉が完全に閉じるのを待ち、背後の気配を確かめる習慣が第一歩になります。

エントランスで狙われるタイミング:出入りピーク時間帯

狙われやすいのは朝夕の通勤通学時間や宅配が集中する時間帯です。

人流が増えると一人ずつの認証が甘くなり、連続入退館で扉が半開きの時間も延びることから傘や大きな荷物で手がふさがると周囲への注意が落ち、同行を受け入れてしまう要因になります。

混雑時こそ一歩止まって周囲を確認し、見知らぬ人との同時入館を避ける姿勢が有効です。

住民へのなりすましや宅配便同乗など典型手口

攻撃者は住民や来訪者を装い、会釈や電話中のふるまいで警戒心を下げます。

ですから、宅配員の後方に自然に付き従い、ゲートやエレベーターまで同乗する手口も一般的です。

制服や作業着は判断を鈍らせるため、見た目に頼らず用件と宛先の確認を徹底し、インターホン越しの解錠依頼はむやみに応じず、不明点があれば管理会社へ連絡するのが安全です。

ドアを押し戻す・足でこらえるなど力技パターン

閉まりかけの扉を荷物や足でこらえ、勢いで押し戻す力技も少なくありません。

ドアクローザーの速度が遅い、ラッチの噛みが浅い、戸先の隙間が大きいと成立しやすくなるので、居合わせた場合は扉に触れず距離を取り、管理員や警備へ通報するのが安全です。

設備の見直しとしてクローザーの適正化や二重扉の導入を検討すると抑止効果が高まります。

エレベーター前やメールコーナーでの追随ケース

エントランスを通過した後も追随は続きます。

エレベーター前で同乗を求められたり、メールコーナーで背後から住棟内へ入り込まれたりしますので、見知らぬ相手と二人きりになりそうなら一便待つ選択が安全で、ポスト確認は短時間で済ませるのが理想です。

カメラの死角や照度差が生まれる位置を把握し、明るく人目のある動線を選ぶとリスクを下げられます。

低層や商業併設物件で発生しやすい要因

低層マンションや商業併設物件は来訪者が多く、正規住民との識別が難しくなります。

出入口が複数ある、通り抜けできる構造で監視が分散すると、共連れを見逃しやすくなります。

夜間は一部の扉を閉鎖して動線を集約し、掲示物や掲示板で運用ルールを明示するだけでも効果が出ますので用途混在の特性に合わせ、導線設計と住民教育をセットで見直すことが重要です。

監視(防犯)カメラがあっても防げない理由と限界

監視カメラは抑止と事後の追跡には有効ですが、共連れ自体の成立をその場で止める力は限定的です。

画角外の死角や逆光、帽子やマスクでの容貌隠しが重なると特定も難しくなるので録画だけに依存せず、エレベーター連動の認証や管理室でのアラート監視を組み合わせると運用が強化されます。

共連れが招く被害リスクと実例:空き巣・ストーカー・不審者侵入

共連れは侵入のハードルを一気に下げ、廊下やエレベーターを足場に被害が連鎖します。

最初は様子見でも、空き巣や住戸侵入、つきまといへ発展するのが特徴です。

単身者や夜間帯の帰宅時は特に注意が必要で、共用部の死角が悪用され、被害と兆候を整理し、オートロック 共連れ 防犯対策の優先度を明確にします。

空き巣や住戸侵入に発展するリスク

共連れで建物内に入り廊下や非常階段で機会をうかがい、在室や施錠の甘さを確認して侵入する流れが典型です。

郵便受けの投函物の溜まり具合や明かりの有無が狙い目になり、ドアや窓の無施錠、在宅中の無警戒は大きなリスクです。

補助錠や戸締まりの徹底、郵便の定期回収、住民同士の声掛けで抑止力が高まるので、エントランス段階で止めることが最善であり、オートロック 共連れ 防犯対策を優先しましょう。

ストーカー・DV加害者の侵入事例と兆候

ストーカーやDV加害者は顔を隠す、視線を逸らす、同じタイミングで出入りするなどの行動を繰り返す傾向があり、帰宅経路を変えても建物内で待ち伏せされる例もあります。

兆候を感じたら記録を残し、管理会社と警察に相談します。

エレベーターは一便見送る、共用部では背後を確認、緊急時はためらわず110番が基本であり、防犯ブザーや在宅連絡の共有も有効です。

日常運用を整えることがオートロック 共連れ 防犯対策の要になります。

共用部破壊や放火、チラシ投函など二次被害

侵入者が目的を果たせない場合でも、共用部の破壊や落書き、掲示物の剥離、チラシの大量投函といった二次被害が発生します。

駐輪場の部品盗難や、放置された可燃物が火種になるリスクも見逃せません。

不要物の撤去、夜間の照度確保、カメラの掲示と運用、清掃と巡回のルーティン化で被害は減るので、小さな乱れを早期に是正することが、オートロック 共連れ 防犯対策の実効性を高めます。

気づかぬうちにトラブルに?オートロックの共連れ行為は違法なのか?

共連れは状況や目的で評価が分かれます。配達や訪問工事のように管理者や居住者が想定し承諾し得る入館は正当な理由に当たる余地があります。

一方で勧誘や窃盗目的の侵入は違法評価に傾きます。建物の共用部が「邸宅」や「建造物」に当たると判断される場面もあるため、線引きは運用ルールと掲示の有無が重要です。

共連れ行為の法的評価:不法侵入と建造物侵入罪

日本の刑法130条は、正当な理由なく住居や邸宅、建造物に侵入した場合を処罰対象とします。

オートロックを無権限で通過し、管理者や住民の意思に反して共用部へ立ち入れば、建造物侵入や住居侵入として評価され得ます。

逆に、住民の明示的な承諾や宅配・工事等の職務上の正当な入館は違法性が阻却される可能性があり、掲示物でポスティング禁止や無断立入禁止が明確なら違法評価に傾きやすく、共連れは「目的」「経路」「掲示・承諾」の三点で判断されます。

住民の注意義務と免責の範囲

住民が常に第三者の素性を確認する法的義務までは一般化されていませんが、管理規約や掲示で「同時入館の回避」を求める運用が定められていれば協力が望まれます。

無理に引き止めて接触しトラブルに発展すると、民事上の不法行為責任の争点が増えるので基本は距離を保ち扉に触れず、管理員や警備へ通報し記録を残す対応です。

エビデンスとして日時や状況をメモし、繰り返しがある場合は管理会社や警察へ相談するのが安全で現実的です。

防犯上の正当な声かけとハラスメントの線引き

防犯目的の声かけは中立で短く、相手の属性に触れない表現が原則です。

例えば「入館先の部屋番号をお聞きしてよいですか」「管理員にご案内を依頼します」で十分です。

進路を塞ぐ、身体に触れる、威圧的な言動は避け、録音や管理室への内線連絡、防犯ブザーの活用で安全を優先し、必要時は110番に切り替えます。

勧誘やつきまといが疑われる場合は居住者だけで対処せず、管理会社の運用ルールと警察の助言に沿って記録と通報を重ねる体制が確実です。

宅配・引越し・来客時の共連れリスクを減らす具体策

宅配や引越し、来客対応は人と荷物が交差し、扉の開放時間が延びやすい場面です。

正しい導線と事前準備を整えるだけで共連れの成立確率は大きく下がるので住民と管理側、業者の役割を分け、チェックリストで手順を固定化すると効果が安定します。

宅配対応の原則:置き配・宅配ボックス・対面時の導線

置き配と宅配ボックスを基本とし、対面受け取りはエントランス内で完結させます。

部屋前への同行は避け、受け取り後は扉が完全に閉じるまでその場で待機し、再配達は時間帯を分散し、人の少ない時間を選ぶと安全です。

伝票の氏名と部屋番号を照合し、不審点があれば管理室経由で対応します。

宅配アプリの到着通知を活用し、短時間で受け渡しできる準備も効果的です。

引越し・工事・清掃時の入退館管理チェックリスト

作業日は出入口を一つに集約し、管理員立会いで入退館記録を残します。

作業員証の目視確認を徹底し、台車はブレーキや固定具で待機時の動きを抑え、扉の開放はドアストッパーではなく管理キーや仮設の磁気保持装置で制御し、無断開放を防ぎます。

エレベーターは作業モードへ切り替え、住民動線と分離します。

休憩や喫煙場所は事前指定とし、終業時は巡回と写真記録で原状を確認し、掲示で住民に周知し、時間帯を明確にすることで混雑と共連れを抑えます。

来客の事前登録・ワンタイムキー・エレベーター連動

不意の来客を減らすため、オンラインの事前登録で日時と人数を共有します。

ワンタイムキーやQRの一時発行を使えば入館可能時間とフロアを限定でき、紛失や転送のリスクも低減します。

エレベーター連動で未認証階の操作を抑止し、来客は到着フロアのみ利用する運用にします。

案内メールに「同時入館を避ける」「エントランスで待ち合わせる」などの注意書きを添えると実効性が上がります。

最後に

共連れは、オートロックを簡単に突破する現実的な脅威です。住民の行動と建物の運用を整えることが、防止の鍵となります。

基本は、エントランスでの後方確認や扉が閉まるまでの待機、そして見知らぬ人との同時入館を避けることです。宅配や引越しの際は事前に準備し、扉の開放時間を短縮することが大切。来客については、ワンタイムキーなどで入館を限定する方法も有効です。

なるほど〜。オイラ、つい“どうぞどうぞ”って入れちゃいそうだけど、それ危ないんだね…

ええ。親切心は大事ですが、防犯上は慎重な対応が必要です!

2025年に神戸で起きた事件は、まさに共連れの盲点を突いた悲劇でした。防犯対策は一度きりでは終わらず、点検日や共有テンプレートを活用し、継続的に見直すことが大切です。

毎日の“ちょっとした意識”が大事ってことだね!

はい。後方確認、同乗拒否、異常の共有など、日々の小さな行動が大きな防波堤になりますよ^^

まずは一つ、今日から始めてみましょう!